Dès le néolithique (de 5000 à 2000 avant JC), l’homme nomade se sédentarise. Il consacre la majeure partie de son temps à la culture, à l’élevage et à la chasse. L’apparition de la richesse va exciter les convoitises. Il doit alors se protéger contre ses prédateurs (propres congénères, animaux sauvages notamment le loup).

Selon le vieil adage ‘l’union fait la force”, des communautés voient le jour et s’organisent.

Ainsi apparaissent dans le paysage des pallisades en bois clôturant les villages. Cette technique va perdurer jusqu’au milieu du Moyen âge (vers l’an 1000) et ensuite céder la place à la motte castrale (fortification en bois constituée d’une basse cour et d’un donjon).

Au sein de ce groupement grandissant, les labours et les pâtures se voient entourés d’une haie plessée (branches courbées et entrelassées) destinée à les protéger des dégradations provoquées par les bovins, caprins, ovins, porcins etc.

Nombres de noms de parcelles portent la trace :

- des labours : longues raies, courts sillons, la planche, champ du milieu, champ du mitant

- des cultures : le blé noir (sarrazin ou carrabin), le chanvre (chennevière), le froment, le lin (lignières), le millet (millia)

- de la nature du sol : terre profonde (grassion), l’humidité (le bouillon, la bourbe, la noë)

- et des différentes essences végétales : boulaie, coudrier, fresnaie, l’aulnaie.

Quelques hameaux rappellent aussi la technique de la haie protectrice (la plesse, le plessis, le plessus).

Toute parcelle saine est systèmatiquement labourée.

Alors que celles trop en pente ou trop humides sont réservées au pâturage. Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour voir s’amorcer un très net développement de la haie et l’apparition de notre paysage bocager. Afin de maintenir et d’attacher au foncier (la glèbe) les paysans laboureurs, les nobles locaux, toujours en quête d’argent, décident de leur vendre des lopins de terre de petite surface (20 à 50 ares) par acte notarié.

Ces nouvelles parcelles sont délimitées par des devises en pierre locale à la base desquelles les différents protagonistes déposent des témoins (fragments de céramique locale) pour montrer leur accord avec la nouvelle délimitation.

De plus, à l’époque, les fils barbelés en fer n’existant pas (inventés pour les tranchées de 1914-1918), il est décidé de planter une haie pour concrétiser le nouveau parcellaire. Ce phénomène va prendre de l’ampleur à chaque héritage et morcellement du bien foncier.

Les haies les plus anciennes peuvent dater du milieu du Moyen-âge.

La hauteur du talus en témoigne. Elles sont en général très rectilignes et de bonne longueur (200 m voire plus). Nos aînés ayant été très observateurs, celles établies beaucoup plus tard (XVIIe siècle) répondent à des critères bien particuliers (la pente, la qualité du sol, l’exposition, l’humidité, les vents dominants) et à des besoins évidents (bois de chauffage, manches pour les outils, piquets) qui expliquent le choix des essences (aubépines, aulne, charmille, églantier, noisetier, orme, saule, sureau, tremble).

Une fois le maillage établi la loi et la coutume ont voulu que le fermier soit dans l’obligation de payer tous les ans un fermage, d’user du bien “en bon père de famille” et d’entretenir et de curer le fossé, dénommé “porte rouelle” (roue de la charrue primitive, ancêtre du brabant à deux versoirs).

La haie, étant par principe toujours plantée “à plat”, l’opération du creusement du fossé et le fait de jeter la terre sur le dessus de la haie permettent de constituer progressivement le talus qui, au fil du temps, s’élève.

La consultation du cadastre napoléonien (début XIXe) nous donne une image relativement précise du maillage de l’époque.

Déjà, à la fin du XVIIIe, le désenclavement de notre secteur, grâce aux travaux routiers réalisés (routes rectilignes), va faciliter le transport des gens et des biens vers la ville et, par voie de conséquence, bouleverser la donne.

Les guerres napoléoniennes et le retour des “grognards” vont transmettre un savoir quelque peu occulté.

La seconde moitié du XIXe siècle verra le début de la révolution industrielle, qui sera un véritable aspirateur pour ce petit peuple rural, refusant le métier astreignant de paysan et sensible au chant des “sirènes de la ville”.

Le parcellaire, par voie de conséquence, évolue. Les plus petites surfaces disparaissent, les haies aussi, au profit des plus grandes.

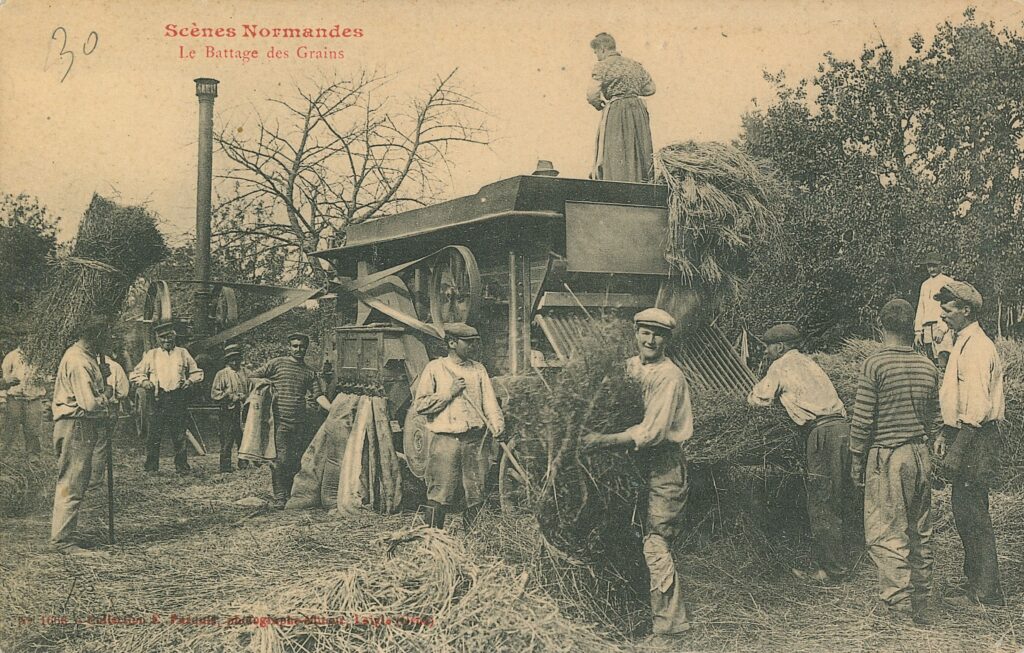

De plus, pour compenser ce manque de main d’oeuvre,

la mécanisation fait son apparition. Des batteuses actionnées par des chaudières à bois, en poste fixe, appelées “siffleuses”, vont remplacer le classique fléau.

Dès 1860 Napoléon III favorise le développement du “cheval de fer” (chemin de fer) qui va impacter le milieu (locomotive , gares, ponts et viaducs) et stimuler l’agriculture.

Pour lutter contre l’acidité des sols, on y incorpore désormais de la marne d’écouché.

Le drainage transforme le paysage. Les premiers comices sont créés et stimulent les paysans avec leurs concours cantonaux, d’arrondissements et départementaux. Les plaques de fonte récompensant les plus méritants prolifèrent sur les portes des granges. On affiche fièrement son trophée.

Les surfaces cultivées régressent au profit de celles en herbe.

On “verdit” tout le secteur pour produire de viande de boeuf. Les haies reprennent de l’ampleur. On replante. L’apparition du train de “Trun à Carrouges” en 1913 permet d’expédier les animaux à Paris. Le marché est florissant. De nouveau la population peut atteindre facilement la ville.

Lors de la guerre 1914-1918 un grand nombre d’hommes décèdent au front. La France meurtrie est saignée à blanc puis panse ses plaies.

Il faut de nouveau mécaniser pour pallier au manque de main d’oeuvre. Dans les plaines, les premiers tracteurs, héritiers directs des chars blindés, apparaissent. Le parcellaire, lui aussi, évolue. Des haies disparaissent, d’autres sont créées.Encore largement dominés par la traction animale, les outils trainés se développent (faucheuses, faneuse, lieuses etc.)

Le cadastre napoléonien est remanié en 1930. Il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale (1945) et le retour des prisonniers de guerre internés en Allemagne pour prendre conscience qu’il est possible de travailler différemment avec moins d’effort physique.

La loi “prêt bail” et le plan “Marshall” américain facilitent l’apparition d’un nouvel outil de travail : le tracteur à essence débarque à son tour. La main d’oeuvre agricole se faisant rare, la loi du ministre Pisani de 1960 va accélérer le remembrement devenu plus que nécessaire.

La parcelle, transmise de génération en génération, disparaît au profit du comptage par point de la qualité de la terre. C’est une véritable révolution sociologique à la campagne.Il faut produire toujours plus avec de moins en moins d’actifs. C’est l’époque du pétrole vert.

On mécanise à outrance et c’est l’hécatombe des haies. Elles ne résistent pas aux bulldozers et aux pelleteuses. La mort dans l’âme nos paysans n’ont pas d’autres alternatives que de s’adapter.

Cette restructuration foncière associée à une pyramide des âges vieillissante va durer trente ans.

Il faudra attendre les années 1990 pour enfin prendre conscience du désastre.

L’Europe avec la PAC n’a pas favorisé la conservation des haies.

Car l’emprise de celles-ci est soustraite de la surface compensatrice indemnisée.

Il faut toutefois signaler une toute récente mesure dans le cadre des MAE, visant à accorder une aide en fonction du linéaire des haies conservées.

Sous l’impulsion du mouvement écologiste et des associations environnementales, un vaste programme de replantation est décidé avec l’implication, dans notre secteur, du parc Régional Normandie Maine et des acteurs de terrain. Des subventions pour obtenir des jeunes plants et leur implantation sont attribuées aux candidats au remaillage.

Puis tout se précipite. L’arrachage des haies est dorénavant soumis à une autorisation administrative.

Il faut compter 25 ans entre la plantation d’une haie et sa 1ère coupe. Que de temps perdu pour retrouver un semblant de bocage !

Le maintien même partiel d’un maillage avec compensation financière (l’entretien de la haie représente un coût) n’aurait-il pas été une solution envisageable ?

Il faut garder à l’esprit que le maintien de l’élevage est le seul garant pour la préservation d’un semblant de bocage !

Il est bien loin le temps où l’on considérait nos paysans comme les jardiniers de la nature !

Joël PAPILLON

Archéologue bénévole

Bibliographie :

Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (Dauzat A)

Les noms de lieux de la France (Honoré Champion)

Les haies rurales (F Liagre)

Témoignages :

M. Raymond Anger, St Martin des Landes

M. Claude Guibout, Carrouges

M. Roger Papillon, St Martin des Landes

M. Robert Sablé, St Martin des Landes

M. Ernest Sauvage, Carrouges